-

Research Article

-

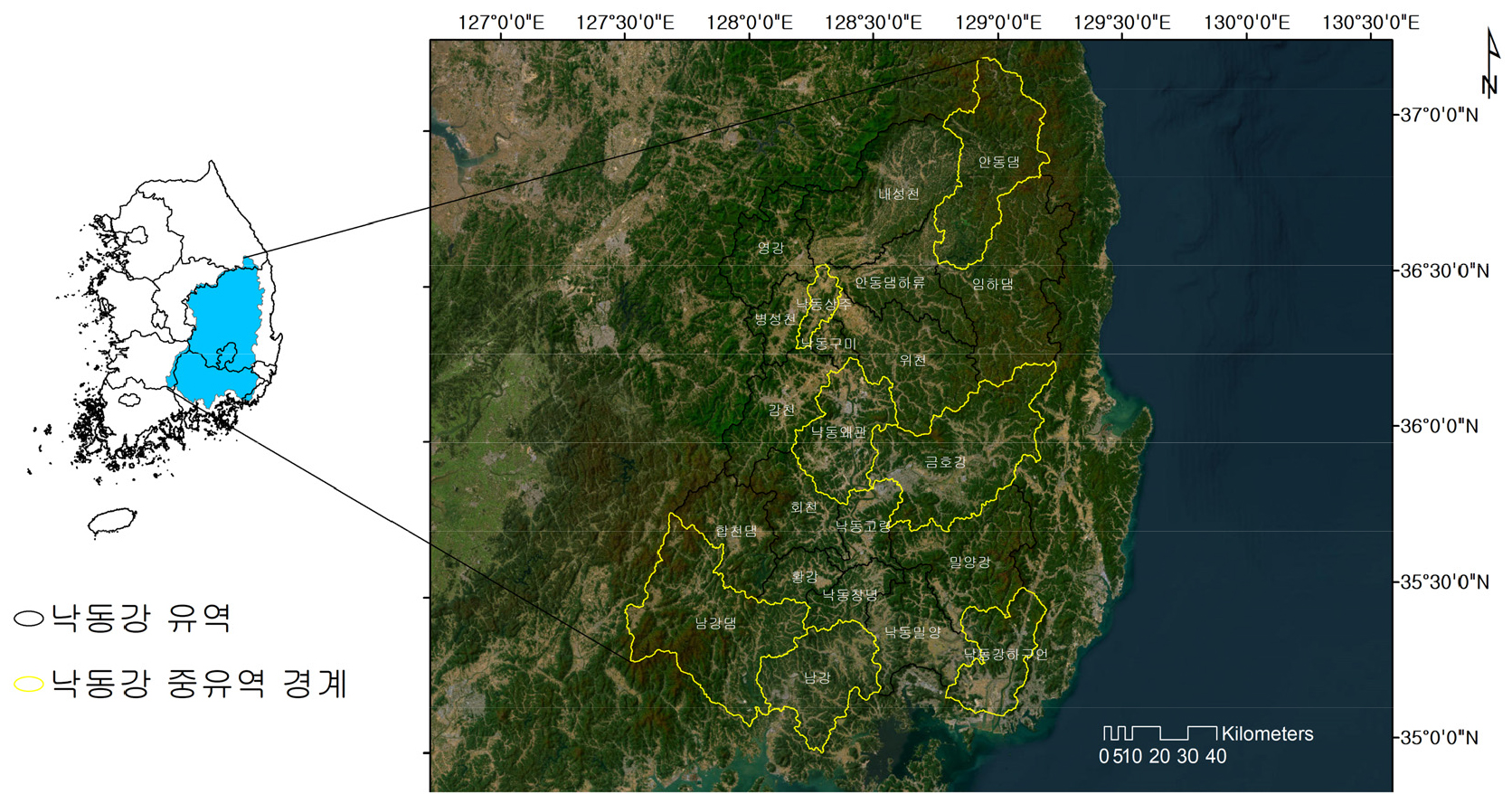

하천 낙차 분석을 이용한 최적 사면유역 크기 산정 - 낙동강 유역을 대상으로 -

Determining the Optimal Threshold Contributing Area using Stream Drop Analysis: A Case Study of the Nakdong River Basin

-

정관용, 심우진, 손학기

Gwanyong Jeong, Woojin Shim, Hackgi Sohn

- 지형 분석을 기반으로 하천망을 추출하는 과정에서 핵심적인 요소는 사면유역 크기의 임계값 설정이다. 본 연구는 낙동강 유역의 수문 및 지형 특성을 반영하여 최적 …

This study aimed to identify the optimal contributing area threshold for hillslope unit delineation in the Nakdong River Basin using terrain analysis. …

- 지형 분석을 기반으로 하천망을 추출하는 과정에서 핵심적인 요소는 사면유역 크기의 임계값 설정이다. 본 연구는 낙동강 유역의 수문 및 지형 특성을 반영하여 최적 유역 크기를 파악하고자 하였다. 이를 위해 고해상도 5m 수치고도모형(DEM)을 이용하였고, TauDEM 프로그램의 하천 낙차 분석(Stream Drop Analysis) 기법을 적용하였다. 낙동강 유역 전체를 대상으로 하천 낙차 분석을 수행한 결과, 적정 사면유역 면적은 3.6ha로 도출되었다. 중유역 단위에서는 유역별로 적정 유역 크기의 차이가 크게 나타났고, 중유역의 임계값을 단순 평균하여 상위 유역인 전체 낙동강 유역의 임계값을 설정하는 것은 적절하지 않은 것으로 판단되었다. 해상도별로 적정 사면유역 면적을 비교한 결과, 10m에서 100m까지 DEM 해상도에서는 적정 사면유역 크기가 점점 증가하는 경향을 보였으나, 120m 이상의 해상도에서는 오히려 임계값이 감소하여 5m 해상도와 비슷한 결과를 나타냈다. 본 연구 결과는 산지 환경관리에 필요한 기초 데이터를 제공할 수 있으며, 향후 산지 복원 및 탄력적 환경관리 전략 수립에도 기여할 것으로 기대된다.

- COLLAPSE

This study aimed to identify the optimal contributing area threshold for hillslope unit delineation in the Nakdong River Basin using terrain analysis. A 5-meter DEM and the Stream Drop Analysis tool in TauDEM were employed to reflect the basin’s hydrological and topographic characteristics. The analysis indicated an optimal threshold of approximately 4 ha for the entire basin. However, substantial variability among sub-basins suggested that averaging thresholds to define a single value for the entire basin is inappropriate. Additionally, while threshold values generally increased with coarser DEM resolutions (10–100 m), they declined at resolutions above 120 m, yielding values similar to the 5 m DEM. These findings provide baseline data for mountain environment management and can inform future restoration and adaptive planning strategies.

-

하천 낙차 분석을 이용한 최적 사면유역 크기 산정 - 낙동강 유역을 대상으로 -

-

Research Article

-

한국 슬로시티의 지속가능성을 위한 시민 인식 및 영향 요인 연구

Citizen-Centered Sustainability: An Analysis of Perceptions and Influencing Factors in South Korea’s Slow Cities

-

조윤정

Yooncheong Cho

- 본 연구는 한국 슬로시티에 대한 시민들의 인식을 조사하고, 지역경제적 영향, 문화 진흥, 전통 가치 보존, 환경 보호, 문화 보존, 주민 관계, 세대 …

This study investigates citizens’ perceptions of Slow Cities in South Korea and analyzes how key dimensions – local economic impact, cultural promotion, …

- 본 연구는 한국 슬로시티에 대한 시민들의 인식을 조사하고, 지역경제적 영향, 문화 진흥, 전통 가치 보존, 환경 보호, 문화 보존, 주민 관계, 세대 간 교류, 관광산업 영향, 지역 이미지 개선 등 주요 요인들이 지속가능한 발전 기여도, 전반적 태도, 만족도, 미래 전망, 추천 의도, 청년 고용 지원 등 6가지 종속변수에 미치는 영향을 분석하였다. 본 연구는 6개 지정 슬로시티에서 900명의 응답자를 대상으로 온라인 설문조사를 실시하였으며, 다중회귀분석을 통해 데이터를 분석하였다. 분석 결과, 지역경제적 영향은 모든 종속변수에서 가장 일관되고 영향력 있는 예측 변수로 나타나 시민 지지를 유지하는 데 있어 경제적 활력의 중요성을 부각시켰다. 또한, 지역 이미지 개선은 미래 전망과 청년 관련 변수에서 특히 강력한 영향을 미치는 요인으로 확인되었다. 세대 간 교류 역시 태도, 만족도, 추천 의도에 유의미한 영향을 미치며 사회적 결속력 강화를 위한 중요성을 시사했다. 반면, 문화 진흥과 관광산업 영향은 제한적인 효과를 보여주었으며, 이러한 요인들이 보다 광범위한 경제적・사회적 혜택 없이 시민 인식을 크게 향상시키는 데에는 한계가 있음을 시사했다. 본 연구는 슬로시티 발전을 위한 정책적, 관리적, 지리적 시사점을 제시하며, 지역 맞춤형 전략, 세대 간 교류 증진, 환경적 지속가능성 강화, 청년 고용 기회에 대한 효과적인 소통의 필요성을 강조한다. 나아가 본 연구는 지속가능한 도시 발전을 위한 시민 중심 접근을 이해하는 데 기여하며, 살기 좋고 미래 지향적인 공동체를 구축하고자 하는 정책입안자와 도시계획가들에게 실질적인 통찰을 제공한다.

- COLLAPSE

This study investigates citizens’ perceptions of Slow Cities in South Korea and analyzes how key dimensions – local economic impact, cultural promotion, traditional value preservation, environmental protection, cultural preservation, resident relationships, intergenerational exchange, tourism industry impact, and local image improvement – influence six outcome variables: sustainable development contribution, overall attitudes, satisfaction, future prospects, intention to recommend, and youth employment support. Data were collected through an online survey of 900 respondents across six designated Slow Cities, and multiple regression analysis was employed to test the relationships. The findings indicate that local economic impact is the most consistent and influential predictor across all outcomes, underscoring the central role of economic vitality in sustaining citizen support. Local image improvement was also a strong driver, particularly for future prospects and youth-related outcomes. Intergenerational exchange significantly shaped attitudes, satisfaction, and recommendation intentions, highlighting its importance for strengthening social cohesion. By contrast, cultural promotion and tourism industry impact demonstrated limited effects, suggesting these factors alone are insufficient to enhance perceptions without broader economic or social benefits. The study provides policy, managerial, and geographical implications for advancing Slow City initiatives, emphasizing localized strategies, intergenerational engagement, environmental sustainability, and more effective communication of youth development and offers practical insights for policymakers and planners seeking to foster livable, future-oriented communities.

-

한국 슬로시티의 지속가능성을 위한 시민 인식 및 영향 요인 연구

-

Research Article

-

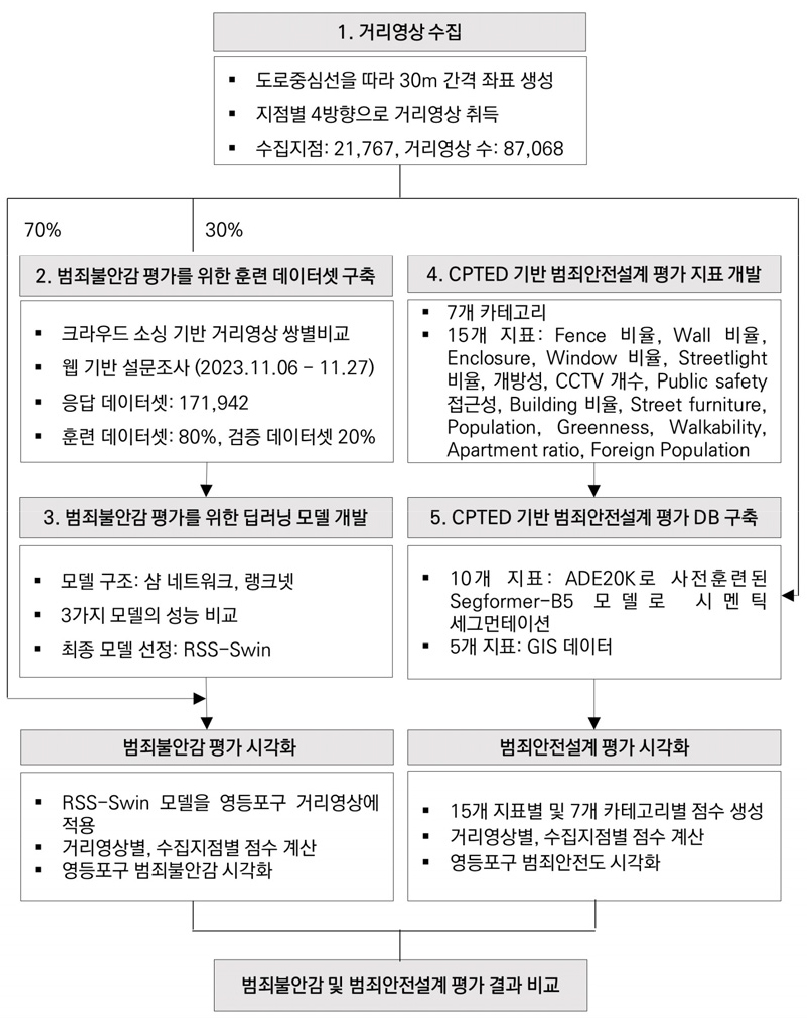

거리영상과 딥러닝을 활용한 범죄 불안감 예측 및 CPTED 기반 범죄 안전 설계 평가

Predicting Fear of Crime and Evaluating CPTED-based Crime Safety Design Using Street View Images and Deep Learning

-

김소망, 강영옥

Somang Kim, Youngok Kang

- 본 연구는 거리 영상을 활용하여 도시의 범죄 불안감과 CPTED(crime prevention through environmental design) 기반 범죄 안전 설계를 정량적으로 평가하는 방법론을 제시하였다. 서울시 …

This study proposes a methodology for quantitatively evaluating fear of crime and crime safety based on Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) …

- 본 연구는 거리 영상을 활용하여 도시의 범죄 불안감과 CPTED(crime prevention through environmental design) 기반 범죄 안전 설계를 정량적으로 평가하는 방법론을 제시하였다. 서울시 영등포구를 사례로, 약 87,000장의 거리 영상을 수집하고 이 중 30%를 기반으로 딥러닝 훈련 데이터셋을 구축하였다. 범죄 불안감 점수는 Siamese Network와 RankNet 구조, Swin Transformer 백본을 활용한 RSS-Swin 모델을 통해 예측하였고, 예측된 결과를 지도화하였다. 동시에, CPTED 이론에 근거한 15개의 정량적 평가 지표를 개발하고, 거리 영상의 시맨틱 세그멘테이션과 GIS 데이터를 활용하여 범죄 안전 설계 점수를 산출하였다. 분석 결과, 노후 주거지 및 공업지대는 범죄 불안감이 높고, 범죄예방 설계 수준도 취약한 것으로 나타났으며, 고층 아파트 밀집 지역과 업무지구는 전반적으로 안전성이 높았다. 특히, 범죄 불안감과 범죄 안전 설계 결과를 이변량 지도로 통합 분석함으로써 네 가지 유형의 공간적 패턴을 도출하였고, 그에 따른 정책적 시사점을 제안하였다. 본 연구는 인지적 감성과 물리적 설계의 통합적 평가틀을 제시함으로써 도시환경 개선과 범죄예방 전략 수립에 기여할 수 있는 기반을 마련하였다는 점에 의의가 있다.

- COLLAPSE

This study proposes a methodology for quantitatively evaluating fear of crime and crime safety based on Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) using street view imagery. Taking Yeongdeungpo-gu, Seoul as a case study, approximately 87,000 street view images were collected, with 30% used to construct a training dataset for deep learning. Fear of crime scores were predicted using the RSS-Swin model, which incorporates a Siamese Network, RankNet architecture, and a Swin Transformer backbone. Simultaneously, 15 quantitative CPTED indicators were developed, and semantic segmentation of street images and GIS data were used to compute crime safety design scores. Results indicated that older residential and industrial areas exhibited both higher fear of crime and lower CPTED-based design quality, while high-rise residential and commercial districts showed greater perceived and physical safety. A bivariate map integrating both metrics revealed four spatial patterns, providing policy-relevant insights. This study contributes an integrated framework combining perceptual and physical safety assessments, supporting more effective urban environment improvements and crime prevention strategies.

-

거리영상과 딥러닝을 활용한 범죄 불안감 예측 및 CPTED 기반 범죄 안전 설계 평가

-

Research Article

-

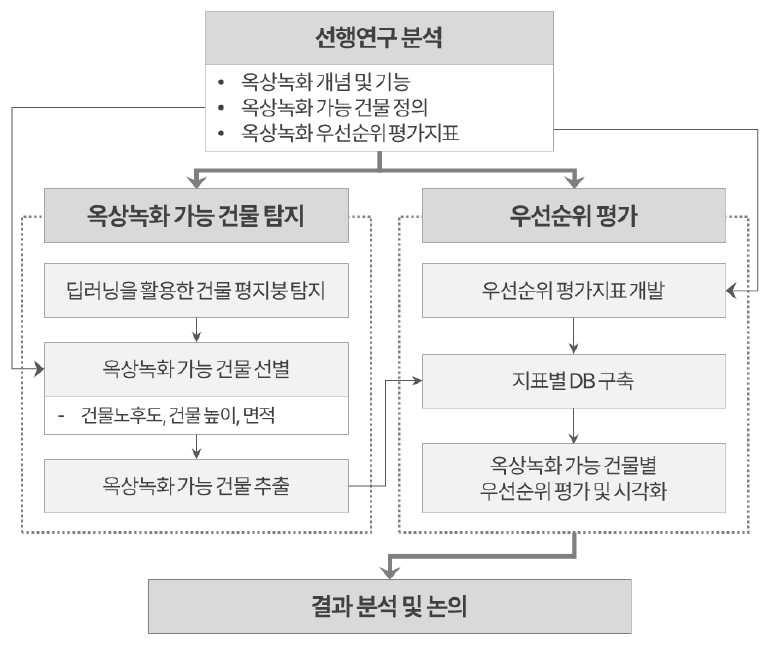

항공정사영상과 딥러닝을 활용한 옥상녹화 가능 건물 탐지 및 우선순위 평가

Detection and Prioritization of Rooftop Greening Potential Buildings Using Aerial Orthoimages and Deep Learning

-

김현덕, 강영옥

Hyeondeok Kim, Youngok Kang

- 도시의 인구 집중과 확장으로 인해 녹지 공간이 점차 감소하면서 다양한 환경문제가 발생하고, 도시의 생태적 회복력이 약화되고 있다. 옥상녹화는 건축물 옥상에 식물이 생장할 …

Rapid urban population concentration and city expansion have resulted in a progressive decline of green spaces, thereby intensifying environmental challenges and weakening …

- 도시의 인구 집중과 확장으로 인해 녹지 공간이 점차 감소하면서 다양한 환경문제가 발생하고, 도시의 생태적 회복력이 약화되고 있다. 옥상녹화는 건축물 옥상에 식물이 생장할 수 있는 환경을 조성하는 것으로, 부족한 도시 녹지를 보완할 수 있는 효과적인 방안으로 주목받고 있다. 또한 열섬현상 완화, 대기오염 저감, 우수 관리 등 다각적인 기능으로 그 필요성이 확대되고 있으나, 옥상녹화가 가능한 건물과 실제 조성 현황에 대한 체계적인 관리는 미흡한 실정이다. 본 연구는 딥러닝 기술을 활용하여 옥상녹화 가능 건물을 탐지하고, 건물 단위의 우선 순위를 평가하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 항공정사영상과 Mask2Former 모델을 활용하여 평지붕을 탐지하고, GIS 건물통합정보와 연계하여 건물 노후도, 높이, 면적 기준에 적합한 건물을 추출하였다. 이후 옥상녹화의 기후변화 대응, 환경․생태적 기능, 사회적 기능의 세 범주에 해당하는 6개 평가지표를 설계하고 지표별 데이터베이스를 구축하여 종합적으로 평가함으로써 우선 조성 대상 건물을 도출하였다. 본 연구는 기존에 국내에서 주로 활용되어 온 GIS 데이터와 건축물관리대장을 기반으로 한 옥상녹화 가능 건물 탐지 및 지역 단위 우선순위 평가의 한계를 보완하였으며, 딥러닝과 고해상도 영상 분석을 결합하여 보다 정밀하게 대상 건물을 선정하고 우선순위를 도출할 수 있는 실질적인 대안을 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

- COLLAPSE

Rapid urban population concentration and city expansion have resulted in a progressive decline of green spaces, thereby intensifying environmental challenges and weakening urban ecological resilience. Rooftop greening, which creates conditions for vegetation growth on building rooftops, has been highlighted as an effective strategy to supplement insufficient urban greenery. In addition to mitigating the urban heat island effect, reducing air pollution, and improving stormwater management, its necessity is expanding across multiple dimensions. However, systematic information on buildings suitable for rooftop greening and their actual implementation remains limited. This study aims to detect potential rooftop greening buildings using deep learning techniques and to evaluate installation priorities at the building level. To this end, flat roofs were identified from aerial orthoimages using the Mask2Former model, and suitable buildings were extracted by linking these results with integrated GIS building information based on criteria such as age, height, and area. Subsequently, six evaluation indicators covering three functional domains—climate change mitigation, environmental and ecological functions, and social functions—were designed, and indicator-specific databases were constructed to comprehensively assess and prioritize candidate buildings. This study advances beyond the limitations of prior approaches in Korea, which primarily relied on GIS data and building registers for rooftop greening assessment, by integrating deep learning with high-resolution image analysis to provide a more precise identification of candidate buildings and a practical framework for establishing priority rankings.

-

항공정사영상과 딥러닝을 활용한 옥상녹화 가능 건물 탐지 및 우선순위 평가

-

Research Article

-

문화지리 핵심개념의 건강지리로의 전이와 확장 - 경관, 모빌리티를 중심으로 -

The Transfer and Development of Cultural Geography’s Core Concepts in Health Geography: Landscapes and Mobilities

-

박향기

Hyanggi Park

- 본 연구의 목적은 문화지리 핵심개념 중 경관과 모빌리티가 어떻게 건강지리로 전이되고 확장되었는지 밝히는 것이다. 그동안 건강지리학은 치유의 경관을 시작으로, 모빌리티, 네트워크, 아상블라주까지 …

This study explores how the core concepts of cultural geography—specifically landscapes and mobilities—have been transferred to and expanded within health geography. The …

- 본 연구의 목적은 문화지리 핵심개념 중 경관과 모빌리티가 어떻게 건강지리로 전이되고 확장되었는지 밝히는 것이다. 그동안 건강지리학은 치유의 경관을 시작으로, 모빌리티, 네트워크, 아상블라주까지 문화지리의 핵심개념을 지속적으로 차용하고 확장하는 경향을 보여 왔다. 건강지리에서 문화지리 핵심개념과의 교차성은 치유적 네트워크, 아상블라주와 같은 최근 용어를 중심으로 주목되고 있으나, 치유의 경관, 모빌리티 개념은 초창기 개념의 창시 이후에는 어떠한 경로로 전이되었고 확장되었는지에 대한 연구는 비교적 소외되어왔다. 그리하여 본 연구는 경관과 모빌리티를 중심으로 지속적으로 문화지리의 핵심개념이 건강지리학으로 전이되는 연유와 확장의 경로를 파악하였으며, 이와 같은 연구는, 건강지리 내에서는 건강지리의 핵심개념을 더욱 깊이 있게 이해하여 실질적 건강 문제를 해결하기 위한 분석 도구를 더욱 정교하게 하는 데에 도움을 줄 수 있으며, 문화지리 내에서는 핵심개념의 기능 및 가치 중 하나인 치유적 가치를 강조하여 핵심개념의 생명력과 발전 가능성을 높이는데 기여할 수 있다.

- COLLAPSE

This study explores how the core concepts of cultural geography—specifically landscapes and mobilities—have been transferred to and expanded within health geography. The field has consistently adopted and developed these concepts, beginning with therapeutic landscapes and evolving through therapeutic mobilities, networks, and assemblages. While recent frameworks such as therapeutic networks and assemblages have attracted scholarly attention, earlier notions such as therapeutic landscapes and mobilities have received comparatively less attention regarding their subsequent development and transformation. This study traces the motivations and trajectories behind these conceptual shifts, contributing to a deeper understanding of key ideas in health geography and refining its analytical tools for addressing real-world health challenges. Simultaneously, this study also contributes to cultural geography by uncovering the therapeutic value embedded in its core concepts, thereby enhancing their vitality and potential for further development.

-

문화지리 핵심개념의 건강지리로의 전이와 확장 - 경관, 모빌리티를 중심으로 -

-

Research Article

-

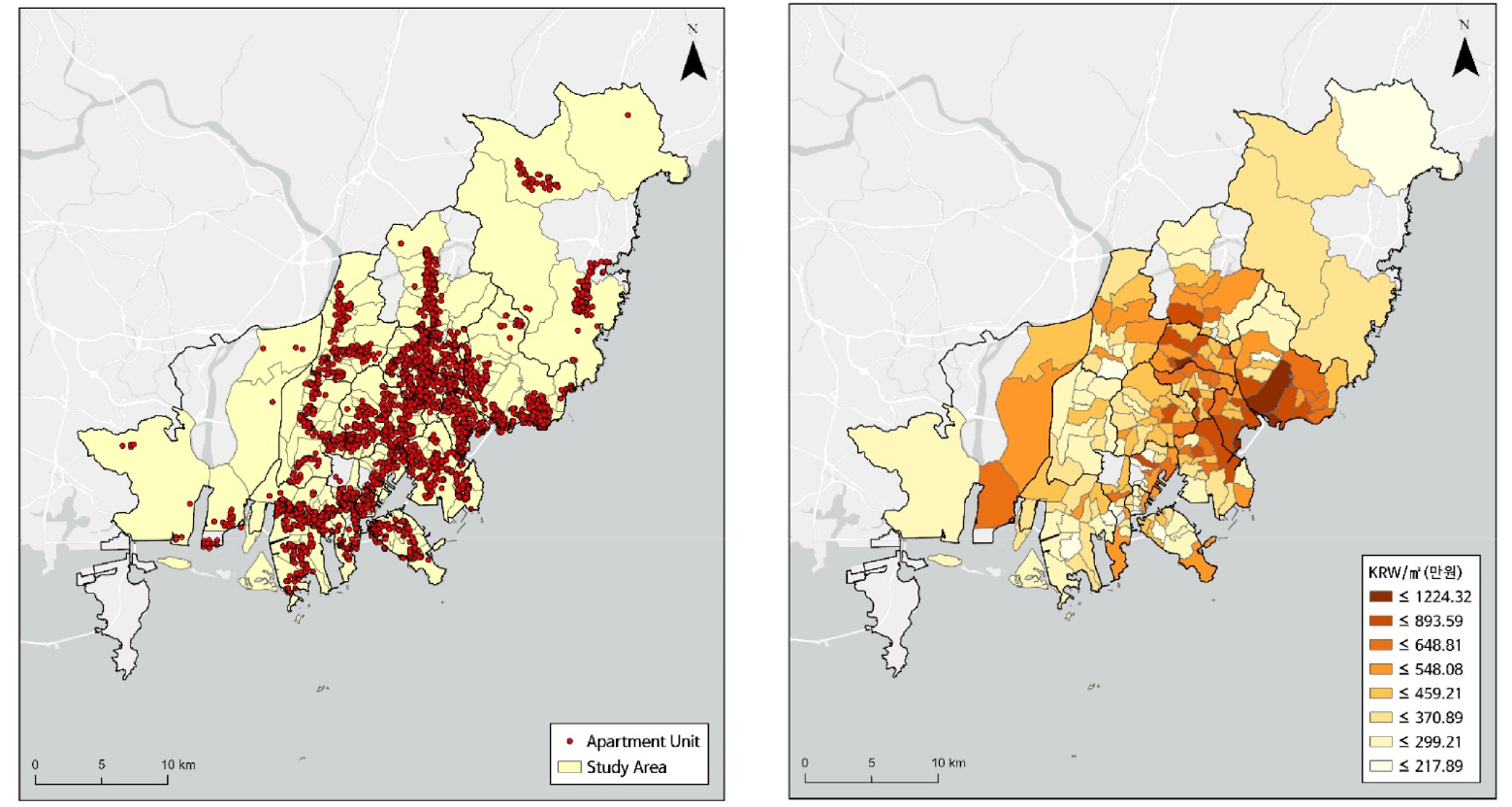

기능가중회귀를 활용한 부산시 주택가격 결정요인 연구

Analyzing the Determinants of Housing Prices in Busan Using Functionally Weighted Regression

-

안용한, 김영호

Yonghan An, Youngho Kim

- 대한민국의 아파트 가격은 최근 몇 년간 급격한 상승과 하락을 경험하였다. 그러나 이러한 부동산 가격 변동의 영향은 전국적으로 동일하게 나타나지 않았으며, 수도권과 지방 …

Apartment prices in South Korea have experienced sharp fluctuations in recent years. However, the impact of these housing price changes has not …

- 대한민국의 아파트 가격은 최근 몇 년간 급격한 상승과 하락을 경험하였다. 그러나 이러한 부동산 가격 변동의 영향은 전국적으로 동일하게 나타나지 않았으며, 수도권과 지방 도시는 서로 다른 부동산 시장의 특성을 지닌다. 또한 도시 내에서도 부동산 가격의 이질적인 패턴이 나타나며, 이는 단순한 지리적 인접성만으로 설명하기 어렵다. 따라서 본 연구는 수도권과 구분되는 부산시 아파트 가격의 결정요인의 이질성을 탐색하기 위해, 도시 내부의 지리적 인접성 대신 인구 이동 가중치 행렬을 기반으로 하는 기능가중회귀 모형을 활용하였다. 해당 모형을 지리적 인접성 기반의 지리가중회귀 모형과 비교한 결과, 기능가중회귀 모형이 설명력과 모형 적합도, 잔차의 공간적 자기상관에서 더 향상된 결과를 보였다. 또한 아파트 가격 결정요인의 불연속적인 국지적 변화를 확인하였으며, 이는 인구 이동으로 인한 주거 수요를 반영하는 것으로 보인다. 본 연구는 부동산 정책에서 지역 간 기능적 연결성을 고려할 필요성을 제시하며, 이러한 접근은 경제적 불평등, 거주지 분화, 접근성 격차 등 다양한 인문지리학 연구에서 폭넓게 활용될 것으로 기대한다.

- COLLAPSE

Apartment prices in South Korea have experienced sharp fluctuations in recent years. However, the impact of these housing price changes has not appeared uniformly across the country, as the Seoul metropolitan area and regional cities exhibit distinct housing market structures. Moreover, heterogeneous spatial patterns of apartment prices emerge even within cities, which cannot be fully explained by simple geographic proximity. Therefore, this study employed a Functionally Weighted Regression(FWR) based on a migration-weight matrix instead of geographical proximity to explore the spatial heterogeneity of apartment price determinants in Busan, a major regional city distinct from the Seoul metropolitan area. The comparison with the geographically weighted regression (GWR) model shows that the functionally weighted regression (FWR) model achieved higher explanatory power, improved model accuracy, and resolved spatial autocorrelation of residuals. In addition, the analysis identified discontinuous local variations in apartment price determinants, which appear to reflect housing demand influenced by interregional migration flows. This study suggests the importance of considering functional connectivity between regions in housing policy and indicates that this analytical approach can be widely applied to various subfields of human geography, including studies of economic inequality, residential segregation, and accessibility disparities.

-

기능가중회귀를 활용한 부산시 주택가격 결정요인 연구

-

Research Article

-

동물지리학을 위한 시각적 방법론 - 트랩 카메라를 중심으로 -

Camera Trapping for Animal Geographies

-

최명애

Myung-Ae Choi

- 이 연구는 동물지리학의 방법론적 확장을 모색하며, 트랩 카메라(trap camera)를 활용한 인간-동물 관계 연구의 가능성을 탐색한다. 최근 ‘동물 전회’ 이후 사회과학 전반에서 인간과 …

This study explores camera trapping as a visual method for animal geographies. With the “animal turn” in geography and the social sciences, …

- 이 연구는 동물지리학의 방법론적 확장을 모색하며, 트랩 카메라(trap camera)를 활용한 인간-동물 관계 연구의 가능성을 탐색한다. 최근 ‘동물 전회’ 이후 사회과학 전반에서 인간과 함께 세계를 공동 구성하는 동물의 행위성에 관한 관심이 높아지고 있으나, 연구 방법은 여전히 인간 중심의 사회과학 틀에 머물러 있다. 이 연구는 인문지리학의 동물 연구에서 시각적 방법론의 도입 가능성을 검토하고, 트랩 카메라를 활용한 사례 분석을 수행한다. 연구팀은 인간-두루미 연구를 위해 2020년부터 2024년까지 강원도 철원 지역에 트랩 카메라 13대를 설치해 약 19만장의 사진과 4만7천여건의 영상을 수집했다. 이를 선별해 분석한 결과, 트랩 카메라는 인간이 접근하기 어려운 야간과 근접 장면을 포착하는 한편, 두루미의 행위성과 ‘인간 너머의 세계’를 드러냈다. 또한 두루미의 일상과 생활세계를 생동감 있게 담아 냄으로써 경이와 연민의 정동을 환기한다. 나아가 트랩 카메라는 동물의 주체성을 시각적으로 드러내는 새로운 방법론적 가능성을 제시하지만, 동시에 인간 중심적 한계와 윤리적 쟁점을 드러낸다. 본 연구는 이러한 논의를 통해 트랩 카메라를 단순한 생태학적 도구를 넘어 동물지리학 연구를 감각적, 정동적으로 확장하는 시각적 방법론으로 제안한다.

- COLLAPSE

This study explores camera trapping as a visual method for animal geographies. With the “animal turn” in geography and the social sciences, human geographers have increasingly examined the agency of the animals and their capacity to reconfigure “animal spaces” into “beastly places”, viewing animals as a co-constitutive of the world alongside humans. However, their research methods largely remain conventional and anthropocentric – such as interviews and archival research – which calls for methodological innovation. This paper explores the potential of visual methods, particularly camera trapping through an empirical case study of human-crane relations. From 2020 to 2024, the research team installed thirteen trap cameras in Cheorwon, Gangwon Province, collecting approximately 190,000 photographs and 47,000 video recordings. The analysis reveals that trap cameras capture nocturnal and close-up encounters inaccessible to humans, thereby unveiling the agency of cranes and the “more- than-human” world they inhabit. These visual materials evoke affects of wonder and sympathy, while “animating” the everyday lives of animals. At the same time, the use of trap cameras exposes anthropocentric limitations and ethical concerns regarding nonhuman consent and privacy. This study argues that camera trapping - beyond being an ecological monitoring device - can serve as an embodied and affective methodology for multispecies and more-than-human geographies.

-

동물지리학을 위한 시각적 방법론 - 트랩 카메라를 중심으로 -

-

Book Review

31 October 2025

Journal Informaiton

Journal of the Korean Geographical Society

Journal of the Korean Geographical Society

Journal Informaiton

Journal Informaiton - close

Journal of the Korean Geographical Society

Journal of the Korean Geographical Society